PG电子

1PG电子下载978年以来中国经济增长的五个阶段

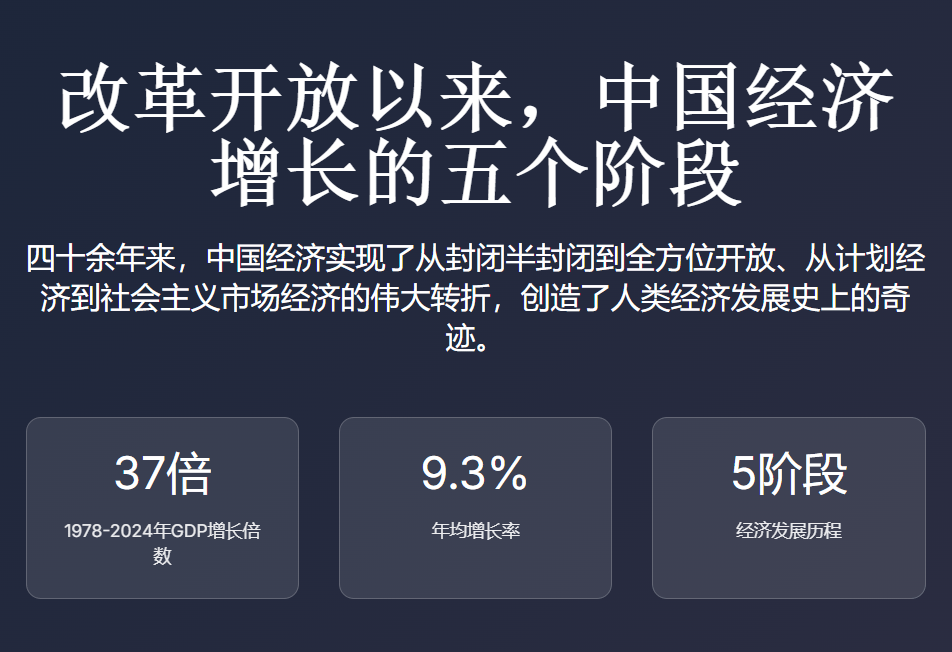

PG电子(Pocket Games Soft )全球首屈一指的电子游戏供货商[永久网址:363050.com],首位跨足线下线上电子游戏开发。PG电子,pg娱乐,PG电子试玩平台,pg电子app,pg电子外挂,pg电子接口,pg电子技巧,pg电子下载,欢迎注册体验!1978 年,十一届三中全会作出实行改革开放的历史性决策,开启了中国社会主义现代化建设的新征程。四十余年来,中国经济实现了从封闭半封闭到全方位开放、从计划经济到社会主义市场经济的伟大转折,创造了人类经济发展史上的奇迹。1978 年,中国国内生产总值仅为 3645 亿元,到 2024 年已达到 134.91 万亿元,增长超过 37 倍,年均增长率达到 9.3%,远高于同期世界经济 2.9% 左右的平均水平。人均 GDP 从不足 400 元增长到超过 10 万元,成功跻身中等偏上收入国家行列。

如此长期高速增长的经济现象,蕴含着丰富的历史逻辑和发展规律。为了深入理解中国经济发展的内在脉络,有必要将其划分为若干个发展阶段进行分析。本文将改革开放以来的中国经济划分为五个阶段:1978 - 1991 年的制度破冰期、1992 - 2001 年的体制重构期、2001 - 2008 年的全球化狂飙期、2008 - 2012 年的危机应对期以及 2013 年至今的转型阵痛期。这种划分既考虑了经济发展阶段的一般规律,也兼顾了中国经济发展的特殊性,能够较好地反映中国经济在不同阶段的特征和演变轨迹。

1976 年,中国的 GDP 只有 2174 亿美元,人均 GDP 仅为 175 美元,相当于同期世界平均水平的 1/8 左右。在这样的背景下,1978 年十一届三中全会把工作中心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策,成为新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折。

值得注意的是,改革的突破点首先从农村开始。1978 年 11 月 24 日,安徽省凤阳县小岗村 18 户农民率先搞起了生产责任制,揭开了中国农村改革的序幕。随后,家庭联产承包责任制在全国迅速推广,极大地释放了农村生产力,为整个经济体制改革积累了经验。

制度破冰期的主要特征是计划经济体制的局部松动和市场机制的初步引入。这一阶段的经济体制改革主要围绕以下几个方面展开:

农村经济体制改革率先突破。家庭联产承包责任制的推广极大地调动了农民的生产积极性,农业生产效率显著提高。据统计,1978 - 1984 年间,中国农业总产值年均增长 7.1%,远高于改革前的 2.9%。

城市经济体制改革开始探索。国有企业改革主要围绕扩大企业自主权、推行厂长(经理)负责制、实行多种形式的承包经营责任制等方面展开,但进展相对缓慢。

双轨制逐渐形成。计划经济体制与市场经济机制并存,形成了所谓的“价格双轨制”,即计划内部分由国家定价,计划外部分由市场调节。这种双轨制既释放了市场活力,也带来了价格扭曲和寻租问题。

对外开放迈出重要步伐。1979 年7 月15 日,中央正式批准广东、福建两省在对外经济活动中实行特殊政策、灵活措施,迈开了改革开放的历史性脚步。1980 年 8 月 26 日,第五届全国人大常委会第 15 次会议决定,批准国务院提出的决定在广东省的深圳、珠海、汕头和福建省厦门建立经济特区。

家庭联产承包责任制的推广。从 1982 年到 1986 年,中央连续五年发布以农业、农村和农民为主题的“一号文件”,从理论上肯定了家庭联产承包责任制的地位,为农村改革提供了制度保障。

经济特区建设。1980 年设立深圳、珠海、汕头、厦门四个经济特区,1988 年设立海南经济特区,为全国改革开放提供了试验田和示范区。

价格改革尝试。1984 年,国务院提出“价格闯关”方案,试图通过一次性调整价格体系来理顺价格关系,但由于准备不足,1988 年价格闯关引发恶性通货膨胀,最终以失败告终。

对外开放战略实施。逐步扩大对外经济技术交流,1984 年开放 14 个沿海港口城市,1985 年开辟沿海经济开放区,1988 年批准海南建省并设立经济特区。

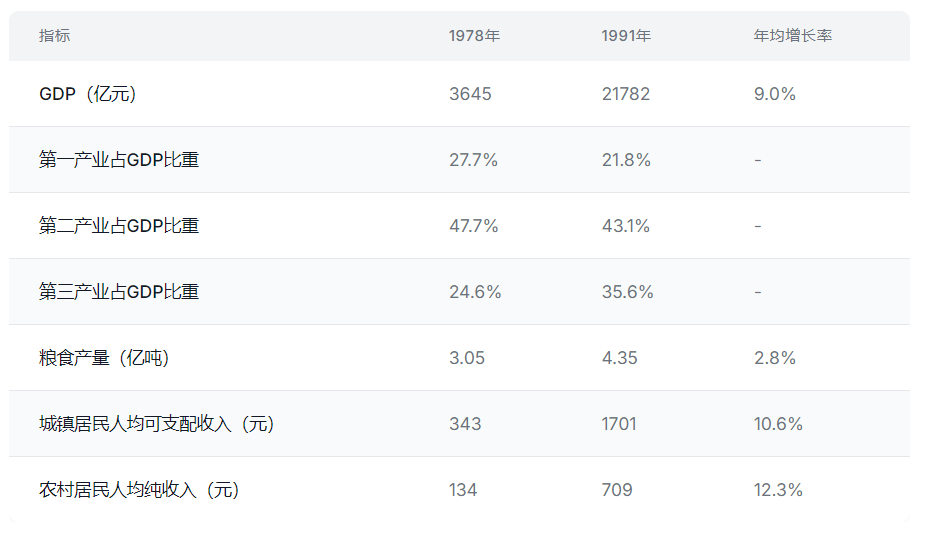

农村经济活力充分释放。家庭联产承包责任制的推行极大地提高了农业生产效率,解决了人民温饱问题。1978 年,中国粮食产量仅为 3.05 亿吨,到 1991 年已达到 4.35 亿吨,增长了 42.6%。

对外开放格局初步形成。经济特区和沿海开放城市的设立,为中国吸引外资、引进先进技术、参与国际分工创造了条件。1978 年中国实际利用外资金额仅为 1.9 亿美元,到 1991 年已达到 100.9 亿美元,增长了 52.6 倍。

市场主体开始多元化。私营经济、个体经济等非公有制经济开始发展,市场主体日益多元化。1988 年,私营企业数量同比暴涨 81%,标志着非公有制经济的快速发展。

1992 年,南方谈话打破了思想束缚,同年召开的党的十四大确立了建立社会主义市场经济体制的改革目标,中国经济改革进入快车道。这一时期,国际环境也发生了重大变化,冷战结束,经济全球化加速推进,为中国融入全球经济体系创造了有利条件。同时,1997 年亚洲金融危机的爆发,也对中国经济产生了重要影响,推动了金融体系改革和国有企业改革的深化。

体制重构期的主要特征是从计划经济向市场经济的全面转型,具体表现在以下几个方面:

社会主义市场经济体制初步建立。党的十四大确立了社会主义市场经济体制改革目标,十四届三中全会通过了《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,市场经济体制的基本框架初步形成。

国有企业改革深入推进。实施“抓大放小”战略,推动国有企业建立现代企业制度,进行战略性改组,提高市场竞争力。1997 年,党中央提出用三年左右时间使大多数国有大中型亏损企业摆脱困境的目标,国有企业改革进入攻坚阶段。

分税制改革重构中央与地方关系。1994 年实施的分税制改革,调整了中央与地方的财政分配关系,增强了中央宏观调控能力,但也导致地方政府财政压力增大,催生了“土地财政”。

住房制度改革推动房地产市场发展。1998 年住房制度改革全面实施,停止住房实物分配,实行住房分配货币化,推动了房地产业的快速发展。

确立社会主义市场经济体制改革目标。1992 年党的十四大明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,这一重大决策为中国经济改革指明了方向。

分税制改革。1994 年实施的分税制改革,重新划分了中央税、地方税和中央地方共享税,使中央财政收入占比从 1993 年的 22%提高到 1994 年的 55.7%,增强了中央政府的宏观调控能力。

国有企业“三年脱困”。1997 年,党中央提出用三年左右时间使大多数国有大中型亏损企业摆脱困境的目标,通过债转股、破产重组、兼并联合等方式,推动国有企业改革脱困。

住房制度改革。1998 年 7 月,国务院决定停止住房实物分配,逐步实行住房分配货币化,建立和完善以经济适用住房为主的多层次城镇住房供应体系。

亚洲金融危机应对。1997 年亚洲金融危机爆发后,中国政府实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,扩大内需,保持了经济的稳定增长。

社会主义市场经济体制初步建立。以十四大确立社会主义市场经济体制改革目标为标志,中国经济体制改革进入快车道,市场经济体制的基本框架初步形成。

国有企业改革取得重大进展。通过实施“抓大放小”战略和“三年脱困”计划,国有企业改革取得显著成效,亏损面大幅下降,经济效益明显改善。

金融体系改革深入推进。1995 年颁布《中华人民共和国中国人民银行法》,确立了中国人民银行作为中央银行的地位;1998 年,成立四大国有资产管理公司,处置国有银行不良资产,金融体系稳定性增强。

成功应对亚洲金融危机。1997 年亚洲金融危机爆发后,中国政府实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,保持了人民币不贬值,为亚洲乃至全球经济的稳定做出了重要贡献。

2001 年 12 月 11 日,中国正式加入世界贸易组织(WTO),标志着中国深度融入全球经济体系。加入 WTO 后,中国获得了更加开放的国际市场,出口成为经济增长的主要动力。同时,全球产业链加速向中国转移,中国成为“世界工厂”。此外,这一时期国际环境总体有利,经济全球化深入发展,为中国经济快速增长创造了有利条件。

全球化狂飙期的主要特征是深度融入全球经济体系,出口导向型经济快速发展,具体表现在以下几个方面:

外向型经济快速发展。加入 WTO 后,中国外贸规模迅速扩大,出口成为经济增长的主要动力。2001 年,中国出口总额为 2661 亿美元,到 2008 年已达到 14285 亿美元,增长了 4.4 倍。

东部沿海地区率先发展。东部沿海地区凭借区位优势和开放政策,率先发展外向型经济,与中西部地区的差距进一步扩大。2001 - 2008 年,东部地区 GDP 年均增长 12.2%,高于全国平均水平。

工业化进程加速。这一时期,中国工业化进程加速推进,重化工业快速发展,第二产业比重达到峰值。2007 年,第二产业占 GDP 比重达到 47.5%,创历史新高。

外资大量流入。加入 WTO 后,外资大量流入中国,特别是制造业领域的外资投资快速增长。2001 年,中国实际使用外资金额为 468.8 亿美元,到 2008 年已达到 923.95 亿美元,增长了近 1 倍。

加入 WTO 后的贸易政策调整。加入 WTO 后,中国逐步调整贸易政策,降低关税水平,扩大市场开放,完善贸易法律法规,为外商投资创造更加良好的环境。

区域发展战略实施。为缩小区域发展差距,中国政府实施了西部大开发、振兴东北老工业基地、促进中部崛起等区域发展战略,推动区域协调发展。

人民币汇率制度改革。2005 年 7 月 21 日,中国宣布实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,人民币汇率形成机制改革迈出重要一步。

自主创新战略提出。2006 年,中国政府提出建设创新型国家的战略目标,实施自主创新战略,推动经济发展方式转变。

经济总量迅速增长。2001 年,中国经济总量为 10.97 万亿元,到 2008 年已达到 31.40 万亿元,增长了近 2 倍。2008 年,中国 GDP 跃居世界第三位,仅次于美国和日本。

制造业竞争力显著提升。中国成为“世界工厂”,制造业规模跃居世界第一,工业品出口大幅增长,国际竞争力显著提升。

对外开放水平大幅提升。加入 WTO 后,中国对外开放水平大幅提升,进出口总额占 GDP 比重从 2001 年的 37.1% 提高到 2008 年的 62.4%,经济外向度显著提高。

外汇储备快速增长。外汇储备从 2001 年的 2122 亿美元增加到 2008 年的 19460 亿美元,增长了近 9 倍,为中国经济稳定发展提供了坚实保障。

2008 年 9 月,美国次贷危机引发全球金融危机,世界经济陷入衰退,中国出口急剧下滑,经济增长面临严峻挑战。2008 年第四季度,中国 GDP 同比增长仅 6.8%,较上年同期回落 4.5 个百分点。为应对危机冲击,中国政府迅速出台了大规模经济刺激计划,防止经济硬着陆。

危机应对期的主要特征是从外需驱动向内需驱动转变的艰难调整,具体表现在以下几个方面:

从外需驱动向内需驱动转变。全球金融危机爆发后,中国出口急剧下滑,外部需求大幅萎缩,中国经济被迫从外需驱动向内需驱动转变,这一过程充满挑战。

以投资为主导的经济刺激。为应对危机冲击,中国政府出台了以投资为主导的经济刺激计划,基础设施建设、房地产投资成为经济增长的重要支柱。

房地产市场成为经济增长的重要支柱。在经济刺激政策推动下,房地产市场快速发展,成为拉动经济增长的重要力量,但也带来了房价上涨过快、房地产泡沫等问题。

地方债务规模快速扩大。为落实经济刺激计划,地方政府大量举债,地方债务规模快速扩大,债务风险有所上升。

四万亿投资计划。2008 年 11 月,国务院常务会议提出用于应对全球金融危机、稳定经济的一系列财政和货币政策,总规模约 4 万亿元人民币,约合 5860 亿美元。这一计划包括加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建,提高城乡居民特别是低收入群体的收入水平,以及扩大信贷投放等内容。

“家电下乡”等扩大内需政策。为扩大内需,中国政府实施了“家电下乡”“汽车下乡”等一系列扩大内需的政策,刺激消费增长。

产业振兴规划。为促进产业结构调整,中国政府出台了十大产业振兴规划,包括钢铁、汽车、船舶、石化、纺织、轻工、有色金属、装备制造、电子信息和物流业等,推动产业转型升级。

保障性住房建设。为解决住房问题,中国政府加大了保障性住房建设力度,增加住房供给,稳定房地产市场。

成功应对全球金融危机冲击。在全球金融危机爆发后,中国经济成功避免了硬着陆,保持了较快增长,为全球经济稳定做出了重要贡献。

基础设施建设取得重大进展。四万亿投资计划的实施推动了铁路、公路、机场、水利等基础设施建设,改善了发展条件。到 2012 年底,中国高铁运营里程达到 9356 公里,居世界第一。

社会保障体系建设加快推进。这一时期,中国社会保障体系建设加快推进,覆盖城乡的社保体系初步形成,养老、医疗、失业、工伤、生育保险覆盖面不断扩大。

收入分配制度改革取得进展。城乡居民收入差距扩大的趋势得到初步遏制,2012 年城乡居民收入比为 3.1 倍,较 2008 年的 3.3 倍有所下降。

2012 年,中国经济增速降至 8% 以下,结束了长达 30 多年的高速增长。2013 年,中国经济进入“新常态”,增速换挡、结构优化、动力转换成为这一阶段的主要特征。2017 年,党的十九大提出中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,标志着中国经济进入新阶段。与此同时,国际环境也发生了深刻变化,贸易保护主义抬头,全球经济不确定性增加,中国经济面临的外部挑战增多。

转型阵痛期的主要特征是从高速增长转向高质量发展,具体表现在以下几个方面:

从高速增长转向中高速增长。中国经济增速从高速增长逐步回落至中高速增长,2013 - 2022 年,GDP 年均增长率为 6.8%,低于前一阶段的 9.4%,但仍高于同期世界平均增长水平。

从规模速度型粗放增长转向质量效益型集约增长。经济发展方式从主要依靠要素投入和投资驱动,转向依靠创新驱动和提高全要素生产率,更加注重质量和效益。

从不平衡不充分的发展转向平衡充分的发展。更加注重解决发展不平衡不充分问题,推动区域协调发展、城乡融合发展,缩小收入差距,促进共同富裕。

从依赖投资和出口拉动转向依靠消费、投资、出口协调拉动。内需特别是消费在经济增长中的作用不断增强,2023 年最终消费支出对 GDP 增长的贡献率达到 50.2%。

供给侧结构性改革。2015 年底,中央经济工作会议提出“三去一降一补”(去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板)的供给侧结构性改革任务,推动经济结构优化升级。

创新驱动发展战略。深入实施创新驱动发展战略,加强科技创新,推动新旧动能转换,培育新增长点,形成新动能。

区域协调发展战略。实施京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略,推动区域协调发展。

扩大内需战略。实施扩大内需战略,促进消费扩大和升级,发挥消费对经济发展的基础性作用,构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

三大攻坚战。坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,推动经济高质量发展。2020 年底,中国如期完成了新时代脱贫攻坚目标任务,现行标准下农村贫困人口全部脱贫,832 个贫困县全部摘帽,区域性整体贫困得到解决。

经济结构持续优化。第三产业占比超过第二产业,成为主导产业,产业结构更加合理。消费对经济增长的贡献率提高,2023 年达到 50.2%,内需驱动作用增强。

创新能力显著提升。研发投入强度从 2013 年的 2.0% 提高到 2022 年的 2.5%,全球创新指数排名从第 35 位上升到第 11 位,创新对发展的支撑作用增强。

贫困问题历史性解决。2020 年底,中国如期完成脱贫攻坚目标任务,现行标准下农村贫困人口全部脱贫,创造了人类减贫史上的奇迹。

生态环境质量明显改善。污染防治攻坚战取得显著成效,全国地级及以上城市细颗粒物(PM2.5)浓度下降 34.8%,空气质量优良天数比率提高到 87.5%。

高水平对外开放持续推进。共建“一带一路”取得丰硕成果,自由贸易试验区和海南自由贸易港建设稳步推进,外商投资准入负面清单不断缩减,对外开放水平不断提高。

2024年下半年消费品零售业半年度报告——中国宏观经济、行业趋势、投资交易及税务快讯,毕马威

宏观研究-宏观数据预测专题:三季度宏观经济形态怎么看?-天风证券【21页】

国际宏观-【全球宏观经济2025年8月报告】关税和降息——两把达摩克利斯之剑-方正中期期货【35页】

国际宏观-蓄势待发,谋定而动:2025下半年宏观经济及资本市场展望-麦高证券【31页】

宏观研究-宏观经济研究:财政政策与居民消费的关系(下)-长城证券【15页】

宏观研究-宏观经济宏观季报:内需支撑中国经济稳健前行-国信证券【12页】

宏观研究-2025年下半年宏观经济展望:经济新叙事,久久为功之-平安证券【43页】

宏观研究-2025年中期宏观经济形势与政策展望:新格局下的中国经济,韧性与潜力-国海证券【53页】

宏观研究-2025年中期宏观经济展望:秩序重构浪涌急,应变守机稳驭舟-国联期货【32页】返回搜狐,查看更多

2025-08-23

2025-08-23  浏览次数:

次

浏览次数:

次  返回列表

返回列表